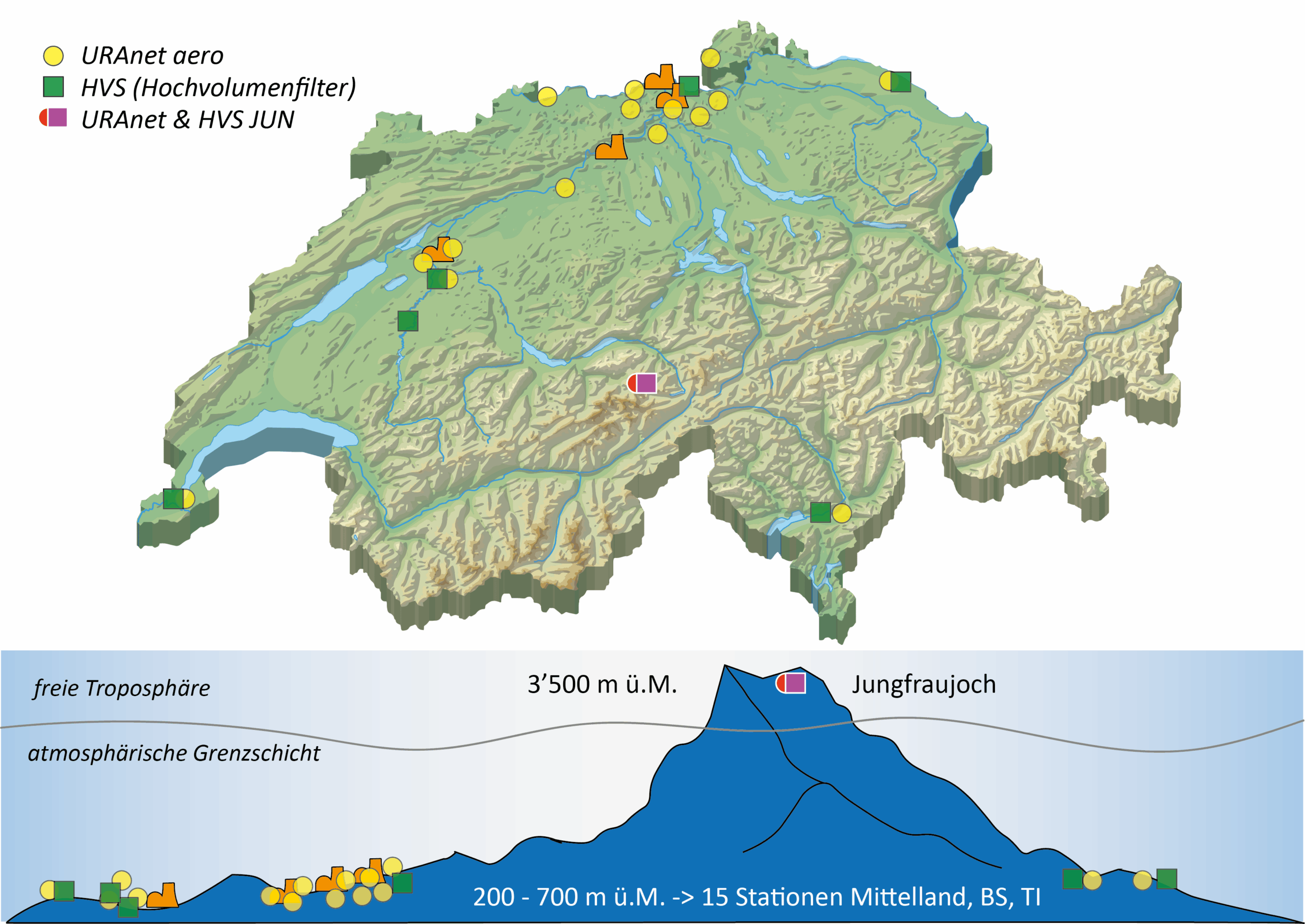

Das Bundesamt für Gesundheit überwacht in der Schweiz permanent die Radioaktivität in der Luft. Gemessen wird mit dem automatischen Messnetz URAnet aero von 15 Sonden in der ganzen Schweiz. Dazu kommen an sechs Standorten hochempfindliche Messungen von Hochvolumenluftfilter HVS. Die neu entwickelte Messeinrichtung auf dem Jungfraujoch ergänzt die beiden Messsysteme und ersetzt die bisherigen Messflüge der Tiger-Flugzeugflotte, die 2027 ausser Betrieb genommen wird.

Das Bundesamt für Gesundheit überwacht in der Schweiz permanent die Radioaktivität in der Luft. Gemessen wird mit dem automatischen Messnetz URAnet aero von 15 Sonden in der ganzen Schweiz. Dazu kommen an sechs Standorten hochempfindliche Messungen von Hochvolumenluftfilter HVS. Die neu entwickelte Messeinrichtung auf dem Jungfraujoch ergänzt die beiden Messsysteme und ersetzt die bisherigen Messflüge der Tiger-Flugzeugflotte, die 2027 ausser Betrieb genommen wird.

Die Überwachungseinrichtungen des BAG messen die Konzentrationen der einzelnen in der Luft vorhandenen Radionuklide, wie zum Beispiel radioaktives Jod oder Cäsium. So lässt sich feststellen, ob die Radioaktivität natürlichen Ursprungs ist oder ob sie durch ein nukleares oder radiologisches Ereignis in die Atmosphäre gelangt ist. Die Kenntnis über die Zusammensetzung einer radioaktiven Wolke sowie über die Konzentrationen der darin enthaltenen Radionuklide liefert wertvolle Hinweise auf die mögliche Ursache des Ereignisses (z.B. Ereignis in einem KKW oder Einsatz einer Atomwaffe) und ist zugleich unerlässlich für die rasche Einleitung geeigneter Schutzmassnahmen. Enthält die radioaktive Wolke beispielsweise radioaktives Jod, könnte die Einnahme von Jodtabletten angeordnet werden. Das durch die neue Messstation komplettierte Messdispositiv dient der Bevölkerung. Mit ihm trägt das BAG nicht nur zum Gesundheitsschutz bei, sondern stärkt auch die Sicherheit der Schweiz.

Die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch liegt auf rund 3500 m ü. M. und befindet sich damit in der sogenannten freien Troposphäre. Die empfindliche Messung von Radioaktivität in der Luft in dieser Höhe ist einzigartig in Europa. Durch ihre Lage kann die neue Messstation auf dem Jungfraujoch rasch geringste Konzentrationen von Radioaktivität in der Luft aufspüren, selbst wenn diese von ausserhalb der Schweiz stammen. Dies, weil die weiträumige Verfrachtung von Luftmassen am schnellsten in den Luftschichten der freien Troposphäre erfolgt. Die Station leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur europaweiten Überwachung der Radioaktivität. Sie ist Teil des informellen Netzwerkes Ro5, in dem rund 50 hochempfindliche Messstationen aus ganz Europa zusammengeschlossen sind.

Die Messung von Radioaktivität in der Luft in einer Höhe von 3500 m ü. M. ist technisch eine Herausforderung. Die Anlage muss auch bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad, grosser Feuchtigkeit und starken Winden zuverlässig grosse Luftmengen umwälzen. Dafür hat das BAG eigens neue technische Lösungen entwickelt.

Die Station Jungfraujoch arbeitet vom Prinzip her gleich wie die URAnet aero Stationen im Tiefland. Umgebungsluft wird über einen geheizten Ansaugkopf auf einen Filter geleitet. Ein Gammaspektrometer misst während der Probenahme kontinuierlich die Konzentration der auf dem Filter zurückgehaltenen Radionuklide aus der Luft. Bei Auftreten von erhöhten Konzentrationen künstlicher Radioaktivität wird eine Alarmmeldung verschickt.

Die automatische Direktmessung auf dem Jungfraujoch unterscheidet sich vor allem auch durch das viel höhere filtrierte Luftvolumen von den anderen URAnet aero Messstationen und ist dadurch deutlich empfindlicher. Das Design der Ansauglinie und weiteren Teilen der Anlage sowie die Steuerung von Pumpe, Heizelementen und auch Fühler musste eigens für diesen Standort entwickelt werden. Tatsächlich werden auf dem Jungfraujoch jede Woche 100’000 m3 Luft angesaugt und filtriert. Dies ermöglicht die Identifizierung und Quantifizierung von Radionukliden, die in sehr geringen Mengen in der Atmosphäre vorhanden sind. Die Realisierung dieser automatischen Messstation mit ihrer empfindlichen, differenzierten Messungen in der freien Troposphäre ist einmalig. Der Filter wird nach einer Woche gewechselt und nach Bern ins Labor geschickt. Dort wird er zusätzlich auf Spuren künstlicher Radionuklide untersucht, die weitere Hinweise zu einem Ereignis geben können. Diese Labormessung ergänzt die Messwerte der sechs anderen Stationen desselben Typs (HVS) im Mittelland und in der Südschweiz. Bei Bedarf können auch weitere Radionuklide bestimmt werden, die nicht mittels Gamma-Spektrometrie erfassbar sind, wie z.B. Plutonium.

Die Tabelle unten zeigt die Eigenschaften der verschiedenen Messsysteme. Die neue Station auf dem Jungfraujoch vereinigt die Vorteile einer automatischen Station und der empfindlichen Messung im Labor (blau unterlegt).

| URAnet FHT Tiefland | Automatische Messung Jungfraujoch | HVS | |

|

Luftdurchsatz |

15 m3/h |

600 m3/h |

600 m3/h |

|

Nachweisgrenze (134Cs) |

5 mBq/m3

(nach 12h) |

1 mBq/m3 (nach 12h) |

0.1 µBq/m3 (nach 1 Woche) |

| Messung | kontinuierlich | kontinuierlich | verzögert (Labor) |

| Alarmfunktion | ja | ja | nein |

Die kontinuierlich aufgenommenen Messsignale werden alle fünf Minuten ausgewertet und die Ergebnisse über das Datennetzwerk von MeteoSchweiz an eine Zentrale übermittelt. Technische Alarme bei Funktionsstörungen werden vom BAG und MeteoSchweiz behandelt, während Radioaktivitätsalarme gleichzeitig direkt an die nationale Alarmzentrale NAZ gehen, die dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport angegliedert ist. Die Ergebnisse der Direktmessung sind zeitnah auf www.radenviro.ch einzusehen, zusammen mit allgemeiner Information zur Station.

Wird Radioaktivität unbekannter Herkunft festgestellt oder besteht der Verdacht, dass sie aus illegalen Aktivitäten stammt, wird die Schweiz das Ereignis der IAEA melden, wie dies beispielsweise 2017 beim Nachweis von Ruthenium-106 im Tessin der Fall war,

Umgebungsluft wird mit einem Durchsatz von 600 m³/h über einen geheizten Ansaugkopf durch einen 40 × 50 cm grossen Filter geleitet. Eine geregelte Pumpe sorgt für einen konstanten Luftstrom. Unter dem Filter ist ein empfindlicher Germanium-Detektor (HPGe, 40%) installiert der fortlaufend ein Gammaspektrum mit hoher Energieauflösung aufzeichnet.

Der Detektor muss mit einer elektrischen Kühlung auf -160°C abgekühlt werden. Die Steuerung der gesamten Anlage erfolgt über die HVS-Control Software. Sie gibt der SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) Anweisungen, kommuniziert mit dem Detektor und ist für den Datenaustausch zuständig. Die SPS verarbeitet die Signale der diversen Sensoren (Temperatur im Ansaugkopf, Temperatur und Frequenz der Pumpe, etc.) und steuert die verschiedenen Komponenten.

Die Auswertung der Signale des Gammaspektrometers geschieht durch einen Multichannel Analyzer und einer eigenen Software.