Tritium ist ein radioaktives Isotop des Elementes Wasserstoff. Seine Halbwertszeit beträgt 12.3 Jahre. Weil es sich beim Tritium chemisch gesehen um Wasserstoff handelt, ist sein Umweltverhalten eng an den Wasserkreislauf gebunden. Dabei ist eines der Wasserstoffatome im Wassermolekül durch Tritium ersetzt; man spricht von „tritiiertem Wasser“ und schreibt dafür HTO (statt H2O). In bestimmten Fällen kommt Tritium aber auch in organischen Molekülen vor, als sogenanntes organisch gebundenes Tritium oder OBT (für das englische „organically bound tritium“).

Tritium wird natürlicherweise durch kosmische Strahlung in der Atmosphäre produziert. Seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts entsteht Tritium aber auch durch menschliche Aktivitäten. Grosse Mengen von Tritium wurden bei den oberirischen Atombombentests ab den 1950er Jahren in die Atmosphäre abgegeben. Kernkraftwerke und Tritium-verarbeitende Industrien geben lokal auch heute noch kleinere Mengen von Tritium an die Umwelt ab. Von den heute in der Schweiz in die Umwelt gelangenden künstlichen Radioisotope ist Tritium, an der Aktivität gemessen, das vorherrschende.

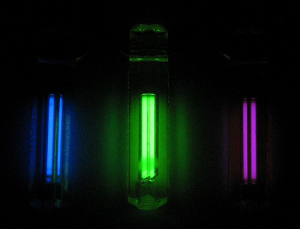

Ab den 1960er Jahren wurde Tritium auch in Leuchtfarben der Uhrenindustrie verwendet, seinerzeit eingeführt als Ersatz für das wesentlich radiotoxischere Radium. Die Arbeiten mit Tritium fanden einerseits in den beiden Fabriken zur Leuchtfarbenherstellung (Kantone Bern und Appenzell Innerrhoden) und andererseits in den Setzateliers (vorwiegen in der Region La Chaux-de-Fonds) statt. 2008 hat das letzte mit Tritium-Leuchtfarbe arbeitende Setzatelier seine Tätigkeit eingestellt. Ebensowenig wird heute Tritium-Leuchtfarbe in den Produktionsbetrieben hergestellt. Tritium wird dort aber weiterhin zur Herstellung von Leuchtquellen auf der Basis von Tritiumgas, oder für die Produktion von Tritium-markierten Molekülen für die Forschung verwendet .

seinerzeit eingeführt als Ersatz für das wesentlich radiotoxischere Radium. Die Arbeiten mit Tritium fanden einerseits in den beiden Fabriken zur Leuchtfarbenherstellung (Kantone Bern und Appenzell Innerrhoden) und andererseits in den Setzateliers (vorwiegen in der Region La Chaux-de-Fonds) statt. 2008 hat das letzte mit Tritium-Leuchtfarbe arbeitende Setzatelier seine Tätigkeit eingestellt. Ebensowenig wird heute Tritium-Leuchtfarbe in den Produktionsbetrieben hergestellt. Tritium wird dort aber weiterhin zur Herstellung von Leuchtquellen auf der Basis von Tritiumgas, oder für die Produktion von Tritium-markierten Molekülen für die Forschung verwendet .

Gleich wie die Kernkraftwerke haben die Tritium-verarbeitende Industrien eine durch die Aufsichtsbehörde ausgestellte Bewilligung. Diese regelt den Umgang mit Tritium und insbesondere die Menge der erlaubten Abgaben an die Umwelt. Die Abgaben an die Umwelt müssen von den Betrieben systematisch erfasst und den Behörden gemeldet werden. Im Falle der Kernkraftwerke ist das ENSI die Aufsichtsbehörde, für die Industriebetriebe ist es die SUVA .

Weiterführende Informationen: Überwachung des Tritiums in der Schweiz.